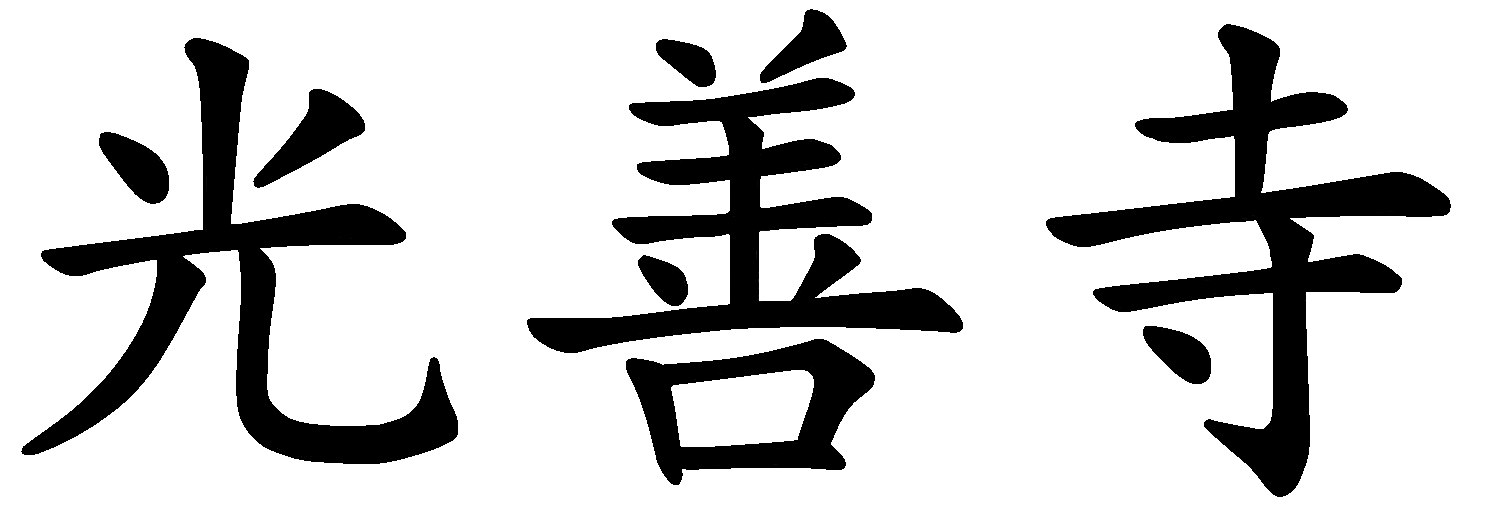

光善寺について

光善寺の歴史

光善寺記録によりますと、光善寺は、元は光明山善照寺といい、

建治2年(1275) 720年前 越前一乗谷に建立されたのが最初です。

初代は善貞坊。

畠山重忠の孫にあたる方で、幼少のころ父重安は相模国(神奈川県)由比ガ浜で討死に、

18歳の時母親とも死別し、諸行無常を覚悟し、比叡山に登り出家得度、天台を学ばれました。

そして、厳しい修行を重ねられましたが、どうしても悟りを開くことができない。

そこで、あちこちの智識(師匠)を尋ね歩かれました。

ある時、親鸞聖人の風評を聞き、(親鸞聖人は京都岡崎で教化されていた)聖人のもとに教えを受けたところ、

たちどころに迷いが消え、

「発露涕泣し たちどころに聖道門をおいて 浄土門に入る」

とあります。そして、すぐさま直弟子となり、善貞という法名をたまわりました。

その後、武蔵国(埼玉県)鶴ガ嶺の麓に庵を結び、そこで念仏の教えを弘めておられましたが、

親鸞聖人のご往生より13年後、一乗谷にやって来られ、人々に念仏を勧められたところ、

寺建立の気運が高まり、建立された寺が光善寺の前身である善照寺です。

それから約300年後、戦国時代。

大いに国が乱れ、一乗谷の朝倉義景が滅びる(1573)と、11代道正房の時、寺を府中(武生)に移し、

横越證誠寺の末寺となりました。

その場所は、現在の地よりも少し北東にあったようで、1640年頃洪水の被害を受け、その後この地へ移りました。

過去帳を含め書物、書付など貴重な文書は、この洪水でことごとく流されてしまい、

現在寺に残っている過去帳は、ちょうどこの頃からのものです。

そして80年後、承應2年(1653)、仏光寺御門跡十八世経海僧正の時、仏光寺に転派しました。

その後の記録をみますと、

250年前、延享4年(1747) 御堂建立

210年前、御堂再興に腐心

180年前、御堂建立

とあり、70年の間に3回、本堂を建立したことがわかります。

現存の本堂は、この180年前に建てられたものです。

この時代は火災や・地震・台風・洪水などの災害が重なり、大変な時代であったようです。

特に、記録に残っている中では、天明の大飢饉が相当なものであったことがわかります。

天明4年(1784)には飢饉のうえに疫病が流行り、光善寺のお同行だけでも、実に、半年に200人余りが亡くなっておられます。

昔の人は、[死]ということが日常茶飯事で、いつも身に迫った問題として実感されていたのではないでしょうか。

[後生の一大事]が、差し迫った問題として見えていたのではないでしょうか。

ひきかえて現代は、ものが豊かで、長寿社会といわれるなかで、毎日をうかうかと過ごしてはいないか、と反省させられる次第です。

こうやって古文書を開き、光善寺の歴史をふり返ってみますと、私達のご先祖がその時代、

時代に寺との深いかかわりの中で、それぞれの人生をご苦労された。

そういうご苦労が身近に感じられ、柱に染み込んだ手垢まで懐かしく思われます。

そしてまた、その積み重ねの上に初めて今日があるという、歴史の重みを改めて感じさせられます。

平成20年 住職 記